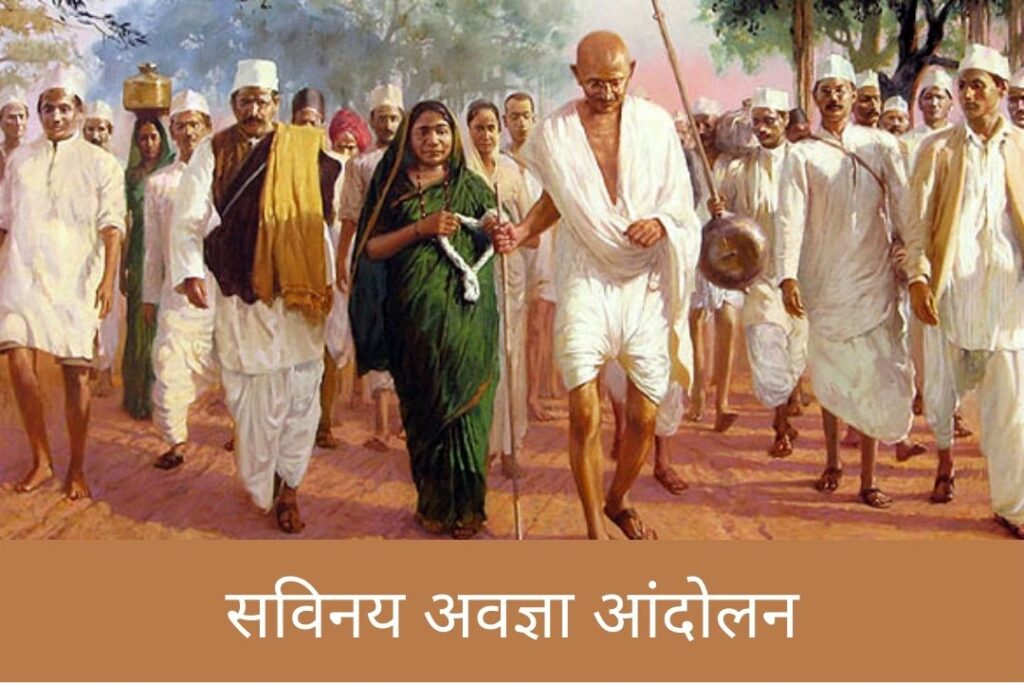

सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement in Hindi) महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा से हुई थी। गांधीजी और साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च, 1930 से अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गाँव की यात्रा शुरू की।

यात्रा शुरू होने के बाद वह 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, वहां पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था. इस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार था और इसी कारण से किसी के द्वारा भी नमक बनाना अवैध माना जाता था। गांधीजी ने इस कानून की अवहेलना करते हुए समुद्र के पानी को वाष्पित करके बनाए गए इस नमक को अपनी मुट्ठी में उठा लिया और सरकार द्वारा बनाए गए इस नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रसार हो गया।

अतः चलिए दोस्तों अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement) के बारे में विस्तार से जानते हैं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य

सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement in Hindi) शुरू करने का उद्देश्य यह था कि गांधीजी चाहते थे कि सरकार विनिमय दर कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू करे, नमक कर समाप्त करे, भू-राजस्व कम करे, खुफिया विभाग पर नियंत्रण स्थापित करे, कपड़ों का आयात कम हो, आदि। लेकिन वायसराय ने गांधीजी की इन मांगों को खारिज कर दिया, इसीलिए गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजना के अनुसार शुरू किया।

Also Read – समाजवाद क्या है?

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण

हम इस आंदोलन को शुरू करने के कारणों को संक्षेप में बता सकते हैं-

Also Read – लोकतंत्र क्या है?

सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत

इस आंदोलन के पहले चरण में पूरे देश में नमक बनाने की घटनाएं हुईं और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकार की अवज्ञा का प्रतीक बन गया। तमिलनाडु में, सी. राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक दांडी मार्च के समान एक मार्च का आयोजन किया।

प्रसिद्ध कवि सरोजिनी नायडू, जो एक महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता और कांग्रेस अध्यक्ष भी थीं, ने धरसाना (गुजरात) में सरकार के नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया। सरकार द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज में 300 से अधिक लोग घायल हो गए और दो लोगों की मौत हो गई। विदेशी सामानों का धरना, हड़ताल और बहिष्कार किया गया और बाद में कर से भी इनकार कर दिया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं सहित लाखों लोगों ने भाग लिया।

साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तावित सुधारों पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में लंदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस समय देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। इसमें देश के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया, जिससे इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि कांग्रेस की भागीदारी के बिना भारतीय जनता किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगी।

दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को तैयार करने के लिए वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा वर्ष 1931 में प्रयास शुरू किए गए थे। अंततः, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हुई, जिनके खिलाफ हिंसा का कोई मामला नहीं था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने के लिए भी सहमत हुई। कई राष्ट्रवादी नेता इस समझौते से खुश नहीं थे।

मार्च 1931 में, कराची में वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा इस समझौते को मंजूरी दी गई और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सितंबर 1931 में आयोजित इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधीजी को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था।

कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इसने देश में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से संबंधित राष्ट्रवादी आंदोलन की नीति तैयार की। इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था जो सभी लोगों को जाति और धर्म के भेदभाव के बिना प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने और श्रमिकों और किसानों के कल्याण की योजनाओं का भी समर्थन किया गया।

इस प्रस्ताव ने राष्ट्रीय आंदोलन पर समाजवादी विचारों के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित किया। गांधीजी के अलावा, जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, कुछ अन्य भारतीय भी थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। इनमें भारतीय रियासतें, हिंदू, मुस्लिम और सिख सांप्रदायिक नेता शामिल थे। ये नेता अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली मात्र थे। रियासतें मुख्य रूप से शासकों के रूप में अपने हितों को सुरक्षित रखने में रुचि रखती थीं।

अधिवेशन में भाग लेने के लिए ब्रिटिश शासकों द्वारा सांप्रदायिक नेताओं का चयन किया गया था। उन्होंने दावा किया कि वे अपने समुदायों के प्रतिनिधि थे, देश के नहीं, हालांकि उनके अपने समुदाय में उनका प्रभाव बहुत सीमित था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया। भारत की स्वतंत्रता में न तो रियासतों और न ही सांप्रदायिक नेताओं की दिलचस्पी थी। इस कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हो सका और इसे असफल घोषित कर दिया गया।

गांधीजी भारत लौट आए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अधिवेशन चलाने के दौरान भी सरकार का दमन जारी रहा और अब यह और भी तेज हो गया है। गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा किए गए दमन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साल में करीब 120000 लोगों को जेल में डाल दिया गया।

1934 में आंदोलन वापस ले लिया गया था। कांग्रेस ने 1934 में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर मांग की कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा चुनी गई एक संवैधानिक सभा बुलाई जानी चाहिए। इस आंदोलन ने घोषणा की कि केवल ऐसी सभा ही भारत के लिए संविधान तैयार कर सकती है।

सविनय अवज्ञा आंदोलन ने यह भी कहा कि केवल लोगों को यह तय करने का अधिकार है कि वे किस प्रकार की सरकार में रहना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई, लेकिन देश के दूसरे सबसे बड़े जन आंदोलन में लोगों के एक वर्ग को शामिल करने में सफल रही। इस आंदोलन के तहत भारतीय समाज में बदलाव लाने के क्रांतिकारी लक्ष्यों को भी स्वीकार किया गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रभाव

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का महत्त्व या प्रभाव निम्नलिखित हैं –

निष्कर्ष

इस प्रकार, गांधीजी द्वारा नमक कानून तोड़ने के बाद ही, सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement in Hindi) पूरे भारत में फैलने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीजी के प्रमुख आंदोलनों में से एक है। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। हजारों महिलाओं ने अपने घरों से बाहर आकर आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग को छोड़कर भारत के सभी दलों और सभी वर्गों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। अब सरकार भी गांधीजी और कांग्रेस के महत्व को समझने लगी थी। वह समझ गई थी कि अकेले बल से आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। इसलिए, संवैधानिक सुधारों का विचार शुरू हुआ। इस उद्देश्य के लिए, पहला गैल टेबल सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था, लेकिन यह कांग्रेस के बहिष्कार के कारण विफल रहा। मजबूर होकर सरकार को गांधी से बातचीत करनी पड़ी, जिसे ‘गांधी-इरविन समझौता‘ के नाम से जाना जाता है।